"Supe que todo había terminado cuando me descargué Skype. Cuando los creadores de KaZaA distribuyen gratis un pequeño programa que puedes usar para hablar con cualquier otra persona, y la calidad es fantástica, y además es gratis – es el fin. El mundo va a cambiar inevitablemente."

Michael Powell, Director de la Federal Communications Commission (FCC), en Fortune, febrero de 2004

Si hay una afirmación que no precisa prueba en los tiempos que vivimos es la de que la velocidad con la que transcurren las cosas se ha incrementado hasta niveles próximos a la histeria. En poquísimo tiempo, hemos podido ver cómo empresas que hace unos pocos años únicamente existían en la imaginación de sus fundadores, se convertían en imperios económico-tecnológicos capaces de marcar tendencias y definir escenarios. Hemos visto como industrias de toda la vida caían víctimas del avance de nuevas tecnologías completamente imparables, y cómo marcas absolutamente consolidadas desaparecían o se convertían en casi irrelevantes siguiendo ciclos en ocasiones extremadamente cortos.

La impresión resulta especialmente llamativa cuando comparamos nuestra vida con la de hace una o dos generaciones: para que una persona de hace no tantos años pudiese llegar a ver cambios de una magnitud tal como la que nosotros vivimos hoy en nuestro día a día, de informativo en informativo, de clic en clic, habría tenido que vivir varias vidas seguidas. Para los nacidos en la primera mitad del siglo pasado o anteriormente, la vida cotidiana era un lugar sometido a una gran estabilidad. Una persona podía mantener un trabajo en una empresa durante toda su vida laboral, y manejar en él prácticamente la misma tecnología, sometida en algunos casos a algunas mejoras incrementales. Mi padre, ingeniero de profesión pero no relacionado con el mundo del automóvil más allá de conducir habitualmente uno, presumía con bastante fundamento de ser capaz de diagnosticar la mayor parte de los problemas mecánicos en función de un somero análisis de prácticamente cualquier vehículo. Conociendo de manera no profesional una sola tecnología, la del motor de explosión, mi padre podía sentirse seguro circulando en su automóvil si éste, que como media permanecía en su poder entre diez y quince años, sufría cualquier contratiempo en el medio de un viaje. Sin embargo, en sus últimos automóviles, la cara de mi padre si pretendía inspeccionar el motor era todo un poema: se quedaba mirando a aquel compartimento cerrado, en el que prácticamente lo único que se podía hacer para diagnosticar un problema era conectar el coche a un ordenador y pedir la ejecución de un programa de diagnóstico, algo que estaba únicamente al alcance de técnicos especializados y dotados de una tecnología determinada. Hoy en día, revisar un automóvil ya no requiere únicamente conocimientos de mecánica, sino también el manejo de programas especializados y de electrónica que si no han dejado a toda una generación de mecánicos fuera de juego es porque las marcas han optado por una simplificación de la tecnología que reduce la necesidad de conocimientos específicos a leer la información que ofrece un programa e intercambiar la pieza afectada por una nueva.

La impresión resulta especialmente llamativa cuando comparamos nuestra vida con la de hace una o dos generaciones: para que una persona de hace no tantos años pudiese llegar a ver cambios de una magnitud tal como la que nosotros vivimos hoy en nuestro día a día, de informativo en informativo, de clic en clic, habría tenido que vivir varias vidas seguidas. Para los nacidos en la primera mitad del siglo pasado o anteriormente, la vida cotidiana era un lugar sometido a una gran estabilidad. Una persona podía mantener un trabajo en una empresa durante toda su vida laboral, y manejar en él prácticamente la misma tecnología, sometida en algunos casos a algunas mejoras incrementales. Mi padre, ingeniero de profesión pero no relacionado con el mundo del automóvil más allá de conducir habitualmente uno, presumía con bastante fundamento de ser capaz de diagnosticar la mayor parte de los problemas mecánicos en función de un somero análisis de prácticamente cualquier vehículo. Conociendo de manera no profesional una sola tecnología, la del motor de explosión, mi padre podía sentirse seguro circulando en su automóvil si éste, que como media permanecía en su poder entre diez y quince años, sufría cualquier contratiempo en el medio de un viaje. Sin embargo, en sus últimos automóviles, la cara de mi padre si pretendía inspeccionar el motor era todo un poema: se quedaba mirando a aquel compartimento cerrado, en el que prácticamente lo único que se podía hacer para diagnosticar un problema era conectar el coche a un ordenador y pedir la ejecución de un programa de diagnóstico, algo que estaba únicamente al alcance de técnicos especializados y dotados de una tecnología determinada. Hoy en día, revisar un automóvil ya no requiere únicamente conocimientos de mecánica, sino también el manejo de programas especializados y de electrónica que si no han dejado a toda una generación de mecánicos fuera de juego es porque las marcas han optado por una simplificación de la tecnología que reduce la necesidad de conocimientos específicos a leer la información que ofrece un programa e intercambiar la pieza afectada por una nueva.

En la sociedad tradicional, la que vivieron nuestros padres y abuelos, una generación formaba a la siguiente en el uso de las tecnologías necesarias para el desempeño de sus actividades habituales: aprendías a utilizar el teléfono de la mano de tus padres, mientras que los entresijos del trabajo te los enseñaba un empleado veterano. El incremento de velocidad del progreso tecnológico ha determinado, sin embargo, que el sentido de ese aprendizaje se invierta: si mi padre tiene un problema con su ordenador, me llama a mí. Pero si el problema afecta a su teléfono móvil (o habitualmente, a su comprensión de los menús o elementos de dicho teléfono móvil), ni siquiera: llama a mi hija. El impenitente avance de la tecnología relega a muchos al papel de "generación perdida": observan los cambios en otras personas, generalmente más jóvenes, los critican como si fuesen la razón de todos los males del universo, y se sienten demasiado alejados de ellos como para atreverse a probarlos.

¿Cuántas de las cosas que hacemos con total naturalidad a día de hoy resultarían absolutamente increíbles si se las contásemos, por ejemplo, a nuestro abuelo o bisabuelo? ¿En cuántos casos éste nos miraría con cara de perplejidad, incluso preocupándose de nuestra salud mental? Mi abuelo no se sentía en absoluto un extraño con respecto a la tecnología: ingeniero especializado en electricidad, con carrera desarrollada en el extranjero, pertenecía sin duda a la parte superior de la distribución de formación de su época. Sin embargo, si pudiese dirigirme a él para explicarle que voy a intentar conocer de primera mano los trabajos de un profesor de una universidad norteamericana, probablemente se levantaría de su sempiterna butaca orejera para ayudarme a hacer la maleta. Si tras convencerle de que no es necesario, me viese sentarme ante una pantalla y acceder en cuestión de segundos a lo que este profesor ha publicado en toda su vida, empezaría a pensar que detrás de aquello se encontraba algo sobrenatural. Y si de repente me encontrase al susodicho profesor conectado a GTalk o a Skype e iniciase una charla con él utilizando vídeo, me temo que mi abuelo exclamaría algo así como "isto é cousa de meigas"En gallego, "esto es cosa de brujas", frase utilizada para intentar explicar fenómenos aparentemente inexplicables, dentro de ese pragmatismo gallego ambivalente que afirma que "eu non creo nas meigas, pero habelas, hailas" (yo no creo en las brujas, pero haberlas, las hay) . (mi abuelo era, efectivamente, tan gallego como yo).

Pero no hace falta retrotraerse una o dos generaciones. Si cuando yo tenía la mitad de la edad que tengo ahora hubiese observado a una persona sentada sola en su coche en pleno atasco, con las manos sobre el volante y hablando sin parar, o incluso gesticulando puntualmente, habría pensado con total convencimiento que esa persona estaría mejor internada en un manicomio. Hoy, por supuesto, asocio la imagen de manera automática con la telefonía móvil y con el uso de un dispositivo manos libres integrado en su coche. Y si pretendiese explicarle a mi abuelo que en un pequeño dispositivo en mi bolsillo llevo la posibilidad de comunicarme telefónicamente, de recibir correos electrónicos y de acceder a todos los que he escrito y recibido en los últimos cuatro o cinco años, necesitaría armarme de mucha, mucha paciencia y resignarme a ver a mi abuelo, una persona de gran autoridad y presencia intelectual para mí, transformado en una especie de primo cercano de los restos humanos fósiles encontrados en Atapuerca. Y es que como bien reza la tercera ley enunciada por el escritor y científico británico Arthur C. Clarke, "cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia". O, citando al gran programador norteamericano Alan Kay, "tecnología es cualquier cosa que no existía cuando naciste".

Pero la tecnología no es magia, ni aparece de la noche a la mañana, por mucho que en ocasiones nos lo parezca. El desarrollo tecnológico es muchas veces lento y costoso, rodeado de importantes condicionantes. La tecnología no "se desarrolla y ya está", sino que suele ser objeto de mejora continua, de generaciones sucesivas, de aplicaciones nuevas y de usos inesperados. Además, el proceso que sigue al desarrollo tecnológico, el de la difusión y adopción, resulta especialmente fascinante y ha sido objeto de estudio por parte de académicos como Everett Rogers o Frank Bass, que ha intentado ajustarlo a modelos matemáticos explicativos o predictivos. Si su trabajo tiene que ver con la innovación o con la puesta en el mercado de productos innovadores, es posible que conozca perfectamente el trabajo de estos dos profesores (o si no es así, debería conocerlo). La difusión de una innovación en la sociedad divide a las personas en función de su velocidad de adopción, y define fenómenos de sustitución que van desde la coexistencia pacífica y progresiva de tecnologías, hasta la llamada disrupción o innovación disruptiva, definida por Clayton Christensen como una innovación capaz de crear un mercado nuevo o inesperado mediante el desarrollo de un conjunto diferente de valores, de convertir un hasta entonces pacífico y próspero sector industrial en un ramillete de ejecutivos vociferantes, desesperados y, en muchos casos, patéticamente ridículos, enfrentados con una realidad que nunca tiene vuelta atrás. Como de manera genial enuncia Seth Godin: "los ejecutivos de las compañías no tienen el poder, la competencia y el mercado son como el agua... van donde quieren".

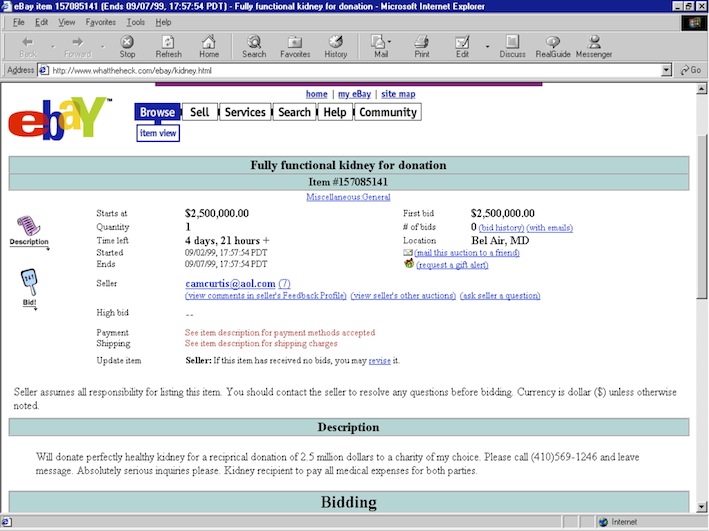

Imaginemos, por ejemplo, una situación real de hace algunos años: una página en eBay, el sitio de subastas más popular de la red, en el que un usuario bajo la dirección camcurtis@aol.com ofrece, por el módico precio de salida de dos millones y medio de dólares, un riñón perfectamente funcional. Tan perfectamente funcional como que, de hecho, lo llevaba puesto: el usuario intentaba obtener un dinero, que supuestamente donaría a la entidad de caridad de su elección, a cambio de su propio riñón, aprovechando el hecho de que, salvo en casos de afecciones renales, un ser humano normal puede sobrevivir con un solo riñón con una pérdida relativamente escasa de calidad de vida. Aunque los detalles se desconocen debido al anonimato del usuario, la imaginación nos lleva a imaginarnos a alguien con problemas de dinero que, tras vender la mayoría de sus pertenencias, decide desprenderse ni más ni menos que de una parte de su cuerpo, de un órgano vital. La pregunta, por supuesto, es de qué manera debería enfrentarse la Justicia a una situación así. Por un momento, evite escandalizarse: no intentamos caer en el amarillismo, sino analizar una situación. De entrada, la primera pregunta es si una situación así es claramente legal o ilegal, algo que antes de recibir respuesta, exigiría plantear otra pregunta: legal o ilegal... ¿dónde? La estructura de la Justicia está intensamente condicionada por la territorialidad, por el ámbito geográfico de aplicación de las leyes, e Internet sobrepasa completamente estas barreras para convertirlas muchas veces en absurdas: en los Estados Unidos, donde presuntamente podríamos suponer se encuentra nuestro usuario, la donación con contrapartida económica de fluidos corporales (sangre, semen, ¡hasta orina para engañar los análisis de detección de sustancias estupefacientes que practican muchas empresas!) es legal, pero la de órganos vitales no lo es. Pero, ¿y si nuestro usuario se encontrase en un país en el que la legislación fuese, en este tipo de temas, laxa o directamente inexistente? Parece evidente que la territorialidad, una variable esencial en nuestra forma de entender los negocios, las leyes o muchísimas cuestiones de nuestra vida cotidiana, encuentra verdaderos problemas a la hora de representarse en una red que, más allá de los tópicos, es universal por naturaleza.

Por simplificar, eliminemos el factor territorial. Supongamos que tanto nuestro usuario que desea subastar su riñón como el hipotético comprador del mismo se encuentran en los Estados Unidos, y que el acto de compraventa resulta, por tanto, claramente ilegal. ¿Sobre quién debería recaer la responsabilidad? ¿Sobre el vendedor? ¿Sobre el comprador? ¿Sobre una eBay que sirve de medio para la transacción? ¿Sobre todos ellos? La respuesta a esta pregunta es de todo menos simple: comprador y vendedor incurren en una ilegalidad al intentar comerciar con algo prohibido, pero ¿en qué situación se encuentra eBay? En este caso, eBay no es más que el lugar en el que tiene lugar la transacción, papel que desempeña a cambio de una comisión por listado y otra comisión sobre el importe de la misma. ¿Deberíamos considerar responsable a un mercado en una plaza pública por el hecho de que alguna de sus tiendas de golosinas venda, por ejemplo, drogas además de golosinas a aquellos clientes que se identifiquen de un modo especial? ¿Y al Ayuntamiento que expidió la correspondiente licencia? O peor... ¿es una compañía telefónica responsable por los delitos que sus clientes traman a través de sus líneas? La respuesta, en muchos casos, depende de la capacidad para supervisar las transacciones: el Ayuntamiento debe tener policías que impidan delitos, mientras que la compañía telefónica tiene estipulado que únicamente puede intervenir las comunicaciones de sus usuarios en caso de petición judicial. ¿Cuál es la respuesta de eBay cuándo se le demanda que "controle" las transacciones que ocurren en su mercado? Como cabía esperar, la respuesta es que en un sitio como eBay, en el que tienen lugar aproximadamente unas quince millones de subastas cada día y cambian de manos mil novecientos dólares cada segundo, resulta verdaderamente difícil controlar nada por medios humanos.

Ante la palmaria evidencia de la imposibilidad de controlar fehacientemente un sitio como eBay, ¿recomendaríamos a sus gestores optar por la construcción de filtros de palabras consideradas "peligrosas", opción escogida por algunos jueces que intentaron enfrentarse a problemas similares El juez Gomez, francés, impuso a Yahoo! Auctions en noviembre de 2000 la obligación de implantar filtros para intentar evitar que los usuarios franceses de la compañía accediesen a artículos de memorabilia nazi, cuya comercialización resulta ilegal en Francia, que eran ofrecidos en la web de la compañía. La decisión provocó que eBay optase por dejar de ofrecer ese tipo de productos en todo el mundo. ? La respuesta, mucho me temo, es que no. Que ante tal prohibición, los infractores se dedicarían a utilizar variantes de los términos clasificados como tabú (se han calculado 600,426,974,379,824,381,952 formas alternativas de deletrear la palabra "Viagra" de manera que pueda ser interpretada por el ojo humano, variaciones que son utilizadas para intentar evitar los filtros anti-spam), a inventarse códigos o sinónimos, o a idear mecanismos como el denominado pig latin, utilizado en la primera época de los bloqueos de Napster y consistente en desplazar la primera letra de la palabra prohibida a la última posición de la misma (etallicaM en lugar de Metallica, por ejemplo, para identificar las canciones de la conocida banda de rock, e ir aumentando el número de caracteres en rotación a medida que era necesario). Pero las consecuencias - y esto es algo que veremos repetirse en infinidad de ocasiones a lo largo del libro - serían peores aun: el problema ya no es únicamente que los infractores puedan, mediante artimañas de todo tipo, seguir llevando a cabo sus acciones, sino que los intentos de prevención de las mismas provocan que quienes quieren llevar a cabo transacciones legítimas no puedan hacerlo sin sufrir molestos contratiempos: ¿cómo subastaría un estudiante de tercer año de Medicina su tratado de "Anatomía del riñón" sin mencionar la palabra "riñón"?

La tesitura, por tanto, se establece entre desarrollar patéticos intentos de control infructuosos que no detienen el problema y sí, en cambio, molestan a los usuarios legítimos, u optar por otro tipo de aproximaciones. En el caso de eBay, la solución proviene de apalancar el trabajo colectivo: si bien sería imposible y antieconómico crear un sistema de vigilancia dimensionado con el personal suficiente para examinar manualmente todas las transacciones, sí resulta en cambio posible y eficiente poner las herramientas para que cualquier usuario que se cruce con una subasta que levante de algún modo sus alarmas la denuncie mediante un simple clic de su ratón. Un sistema de control descentralizado aprovechando los millones de ojos de los usuarios presenta varias ventajas: por un lado, tiene infinitamente más alcance que uno creado específicamente para ello. Por otro, resulta muchísimo más barato, porque preselecciona las transacciones sospechosas, que son las que finalmente se someten al escrutinio de la compañía. Y por otro, recompensa a los participantes con un sitio de mejor calidad percibida, algo en lo que definitivamente tienen interés por su condición de usuarios. Pero ¿qué es lo que hace que el sistema funcione bien? Paradójicamente, el hecho de que funcione al margen de la ley, en paralelo con ésta.

Pocas semanas después de la transacción del ya famoso riñón de camcurtis, una pareja de estudiantes con problemas económicos intentó subastar por la misma vía algo que provoca sensaciones todavía más espeluznantes: un feto en pleno proceso de gestación. Tras haberse quedado embarazada, y visto que sus convicciones morales les impedían abortar, habían llegado a la conclusión de que sería mejor entregar a su hijo en adopción al mejor postor, para lo que pasaron a añadir a la página de la subasta vínculos a las últimas ecografías, los análisis de sangre en los que se demostraba que estaban sanos y libres de drogas, etc. Como en el caso del riñón, resulta evidente que el mercado para este tipo de transacciones existe: el número de personas en busca de un donante de riñón es muy elevado, como lo es el de parejas buscando un bebé en adopción. En ambos casos hay fuertes incentivos y excusas para saltarse el canal habitual regulado y recurrir al irregular, pero igualmente en ambos casos, las subastas no llegaron a tener lugar: en cuanto algunos usuarios se encontraron con las páginas y las denunciaron mediante el mecanismo de marcado diseñado para ello, las páginas fueron dadas de baja, no sin antes pasar fugazmente por todos los boletines de noticias y convertirse en conversaciones de café. El sistema, como vemos, funciona mejor cuando se autorregula mediante mecanismos desarrollados por el propio sistema, en lugar de intentar someterlo a directrices completamente externas al mismo.

Pero no solo la ley se encuentra con situaciones y cambios difíciles de manejar. En los últimos años, hemos tenido oportunidad de presenciar la disrupción en una creciente variedad de industrias. Pero sin duda, la palma de los llamados "Premios Darwin", otorgados a aquellos que contribuyen a mejorar la especie eliminándose a sí mismos de ella, la obtiene la industria de la música, tal y como hemos podido ver en el capítulo anterior: un auténtico compendio de "historias para no dormir" que hacen las delicias de cientos de profesores y alumnos en cursos de management de todo el mundo. Estudiar el contexto que llevó a la industria de la música a evolucionar de la manera en que lo hizo es, de hecho, una buena manera de entender el tipo de cosas que bajo ningún concepto se deben hacer cuando uno se encuentra cara a cara con el fenómeno de la disrupción.

Pero, a pesar de la terrible experiencia todavía no concluida de la industria de la música y de su lucha contra sus propios clientes y contra el sentido común, aunque sea especialmente interesante debido a lo enfermizamente erróneo de sus reacciones, la industria de la música no ha sido la única en sufrir este tipo de disrupción brusca. En otros casos, las reacciones han sido mucho más mesuradas, pero tampoco han servido para evitar el duro impacto del proceso disruptivo.

Pensemos, por ejemplo, en la industria de los periódicos: en este caso, nos encontramos con una actividad que no es la primera vez que, en sus más de cuatrocientos cincuenta años de existencia, siente en sus carnes el impacto de la disrupción. En realidad, la profesión periodística tiene su origen en los llamados avvisi o fogli a mano, documentos manuscritos nacidos en la floreciente economía de la Venecia del siglo XV. Aunque no eran estrictamente periódicos, los avvisi eran un recurso de altísimo valor utilizado por banqueros y comerciantes para obtener información acerca del cambiante entorno sociopolítico de la época. Era un servicio muy caro y exclusivo que pocos podían pagar y que tenía, además de un valor práctico, uno simbólico, como elemento de estatus que, de hecho, todavía persiste de una manera muy interesante en algunos entornos (estar suscrito a determinados periódicos en algunas ciudades es algo que sirve en muchos casos casi como un elemento de ostentación). Los periodistas, conocidos como menanti, eran personajes influyentes y conocidos en la sociedad de la época. Con la aparición y rápida popularización de la imprenta, la situación cambió: de repente, resultaba muy fácil imprimir un gran número de copias de cualquier documento, de manera que los originales avvisi se convirtieron en las gazetta, cuyo nombre provenía del de una moneda veneciana de escaso valor que era precisamente su precio. El proceso, sin embargo, no fue inmediato ni rápido: las noticias manuscritas y las impresas coexistieron todavía durante buena parte del siglo XVI e incluso más tarde. La invención del telégrafo en 1837 y la del teléfono en 1875 representaron también ejemplos sucesivos de cómo la llegada de innovaciones tecnológicas afectaban de manera importante a la forma de llevar a cabo el periodismo, transformando en muchas ocasiones de manera drástica los factores estratégicos o las barreras de entrada implicadas en el mismo.

Pensemos, por ejemplo, en la industria de los periódicos: en este caso, nos encontramos con una actividad que no es la primera vez que, en sus más de cuatrocientos cincuenta años de existencia, siente en sus carnes el impacto de la disrupción. En realidad, la profesión periodística tiene su origen en los llamados avvisi o fogli a mano, documentos manuscritos nacidos en la floreciente economía de la Venecia del siglo XV. Aunque no eran estrictamente periódicos, los avvisi eran un recurso de altísimo valor utilizado por banqueros y comerciantes para obtener información acerca del cambiante entorno sociopolítico de la época. Era un servicio muy caro y exclusivo que pocos podían pagar y que tenía, además de un valor práctico, uno simbólico, como elemento de estatus que, de hecho, todavía persiste de una manera muy interesante en algunos entornos (estar suscrito a determinados periódicos en algunas ciudades es algo que sirve en muchos casos casi como un elemento de ostentación). Los periodistas, conocidos como menanti, eran personajes influyentes y conocidos en la sociedad de la época. Con la aparición y rápida popularización de la imprenta, la situación cambió: de repente, resultaba muy fácil imprimir un gran número de copias de cualquier documento, de manera que los originales avvisi se convirtieron en las gazetta, cuyo nombre provenía del de una moneda veneciana de escaso valor que era precisamente su precio. El proceso, sin embargo, no fue inmediato ni rápido: las noticias manuscritas y las impresas coexistieron todavía durante buena parte del siglo XVI e incluso más tarde. La invención del telégrafo en 1837 y la del teléfono en 1875 representaron también ejemplos sucesivos de cómo la llegada de innovaciones tecnológicas afectaban de manera importante a la forma de llevar a cabo el periodismo, transformando en muchas ocasiones de manera drástica los factores estratégicos o las barreras de entrada implicadas en el mismo.

La llegada de Internet, sin embargo, a pesar de ser interpretada originalmente como un proceso similar, ha resultado tener un impacto notablemente distinto. En principio, la gran mayoría de los periódicos optaron con mayor o menor velocidad por el desarrollo de una edición online, pero rápidamente cayeron en la cuenta del problema que esto representaba: la idea de tomar unas noticias que tanto costaba producir - sueldos de periodistas, coste de papel y tinta, proceso de impresión, distribución, equipos de ventas, etc. - y por las que los clientes pagaban para llevárselas del quiosco o para recibirlas en su casa, y ponerlas en Internet para que pudieran ser consumidas gratis resultaba poco menos que anatema para muchos editores. Sin embargo, la posibilidad de cobrar por ellas demostró muy pronto ser un camino sin retorno: salvo el honroso caso del Wall Street Journal, con una demanda ampliamente globalizada de usuarios no demasiado sensibles al precio y que otorgaban un alto valor a la mayor velocidad de actualización del medio en la red, todo el resto de los intentos se toparon con la total indiferencia de los usuarios, que al encontrarse el acceso a su cabecera favorita dificultada tras una barrera de pago, optaron simplemente por irse a otra diferente. Pero se toparon, además, con algo mucho peor: al parapetar sus contenidos tras esa misma barrera y dejarlos, por tanto, inaccesibles a las "arañas" indexadoras de los motores de búsqueda, los periódicos desaparecían también de las páginas de resultados que los usuarios recibían tras hacer una búsqueda, con lo que perdían además toda su influencia. Casos como el de El País, primer diario en España que no fue capaz de lograr una posición similar en la red precisamente por intentar llevar a cabo una estrategia errónea de convertirse en un medio accesible únicamente por suscripción, han sucedido en muchos otros países, demostrando que la posibilidad de pedir a los usuarios que depositasen el importe correspondiente solo era una estrategia válida para unos muy escasos elegidos. Y a pesar de las experiencias del pasado, los periódicos todavía parecen disponerse, como indica el texto de la llamada "Declaración de Hamburgo" del 26 de Junio de 2009, a repetir uno por uno los mismos errores que otros cometieron anteriormente. En este caso, los más de quinientos años de historia del periodismo parece que han tomado el mismo camino de "velocidad absurda hacia la nada" que sufrieron anteriormente las discográficas: en su última iteración, los periódicos y las agencias de prensa parecen decididos a intentar regular quién tiene derecho a hablar y comentar las noticias y quién no lo tiene.

Lo sucedido con los periódicos deja claro que si bien el camino de la negación, el emprendido por las discográficas, no es el adecuado, el de creer que los mismos modelos son válidos antes y después de una innovación disruptiva tampoco lo es. Al encontrarse con Internet, los periódicos empezaron por intentar hacer lo mismo que hacían en el papel: seguir siendo periódicos - entendida tal palabra como "dotado de periodicidad" - y mantener la misma estructura, tanto en lo concerniente a la publicidad como en el formato de interacción con los lectores. Así, los usuarios fuimos obteniendo una prueba detrás de otra de que los periódicos no habían entendido el medio: en la red, conceptos como la periodicidad o el cierre de edición perdían su sentido, la publicidad no se podía vender siguiendo las mismas reglas que en el papel, y los lectores no querían únicamente leer noticias, sino también comentarlas, reenviarlas o reutilizarlas como si estuviesen pasando un rato en la máquina del café.

Pero el fenómeno de la disrupción no afecta únicamente a empresas de sectores que parecen oponerse al progreso. Lo hace también con otros que incluso podríamos considerar que sustentan el mismísimo desarrollo de la sociedad de la información. Veamos, por ejemplo, el caso de las telecomunicaciones: una industria que, en principio, debería verse enormemente favorecida por el hecho de que los usuarios incrementen su nivel de consumo, pero que se encuentra, de repente, con un proceso disruptivo que afecta a uno de sus productos más rentables, las comunicaciones de voz. Con la aparición de Internet, aparece la posibilidad de utilizar su protocolo para la transmisión de voz a través de la red. El primer desarrollo comercial de voz sobre IP (VoIP) corresponde a VocalTec en 1995, pero no es en realidad hasta la aparición de Skype en 2003 cuando las llamadas a través de la red alcanzan una popularidad apreciable.

Para las empresas de telecomunicaciones, era la más inesperada de las situaciones: acostumbradas a cobrar, en la mayoría de los países, en función de variables tan conocidas y tangibles como espacio y tiempo - distancia entre los puntos que se conectaban, y duración de la llamada - se encontraban de repente ante la paradoja de que cualquier cliente podía, utilizando Skype, conectarse con otro en cualquier lugar del mundo, y hablar durante el tiempo que quisiese sin pagar nada más que el importe de su tarifa plana. De la noche a la mañana, las dos variables que regían la tarificación de las empresas de telecomunicaciones perdían su sentido, ¡y lo hacían además a manos de una empresa que utilizaba precisamente las infraestructuras de las propias empresas de telecomunicaciones! El protocolo desarrollado por la compañía hacía uso de dos tecnologías especialmente interesantes: VoIP, por un lado, y Peer-to-peer (P2P) por el otro. Cuantos más usuarios se conectaban a Skype, más nodos prestaban una fracción de su ancho de banda para el enrutamiento de paquetes, y mejor funcionaba la red en su conjunto.

Para las empresas de telecomunicaciones, era la más inesperada de las situaciones: acostumbradas a cobrar, en la mayoría de los países, en función de variables tan conocidas y tangibles como espacio y tiempo - distancia entre los puntos que se conectaban, y duración de la llamada - se encontraban de repente ante la paradoja de que cualquier cliente podía, utilizando Skype, conectarse con otro en cualquier lugar del mundo, y hablar durante el tiempo que quisiese sin pagar nada más que el importe de su tarifa plana. De la noche a la mañana, las dos variables que regían la tarificación de las empresas de telecomunicaciones perdían su sentido, ¡y lo hacían además a manos de una empresa que utilizaba precisamente las infraestructuras de las propias empresas de telecomunicaciones! El protocolo desarrollado por la compañía hacía uso de dos tecnologías especialmente interesantes: VoIP, por un lado, y Peer-to-peer (P2P) por el otro. Cuantos más usuarios se conectaban a Skype, más nodos prestaban una fracción de su ancho de banda para el enrutamiento de paquetes, y mejor funcionaba la red en su conjunto.

Las alarmas saltaron relativamente rápido: si las llamadas entre usuarios eran completamente gratuitas y la empresa adquiría el compromiso de que siguieran siéndolo siempre, ¿cuál era el modelo de negocio de Skype? Mientras sus críticos afirmaban que en realidad Skype era una empresa típica de la burbuja tecnológica cuya única posibilidad era la de venderse a otra empresa, sus creadores consiguieron, basándose en unos bajísimos costes de explotación, organizar un interesante modelo de negocio basado casi exclusivamente en los ingresos colaterales: los usuarios rellenaban su cuenta de Skype para utilizar el crédito haciendo llamadas a teléfonos convencionales (SkypeOut) y generando un interesante flujo de dinero flotante para Skype, contrataban servicios adicionales como el contestador automático, adquirían auriculares y otros productos generando comisiones, o incluso contrataban números de teléfono convencionales en otros países que transferían las llamadas a su cuenta de Skype (SkypeIn). Para algunas empresas, como es el caso de muchas PYMES, algunos de los productos eran ideales: podían empezar a ofrecer productos en cualquier lugar del mundo, disponiendo siempre de un número de contacto local para las posibles llamadas de sus clientes.

La reacción de las empresas tradicionales de telecomunicaciones ante la llegada de Skype fue bastante más mesurada que en otros casos: en lugar de intentar combatir la tecnología, intentaron simplemente limitar su propuesta de valor. En aquellos países en los que las operadoras no ofrecían todavía tarifas planas para llamadas de voz locales o nacionales, empezaron a ofrecerla rápidamente. La cuenta era relativamente simple: en caso de no existir tarifa plana, la opción de utilizar Skype resultaba en una muy interesante propuesta de valor para un amplio segmento de la población, lo que habría conllevado una popularización rápida del servicio. Estableciendo la tarifa plana, las compañías telefónicas disminuían en gran medida la inclinación de un cliente a adoptar Skype, relegando el interés a aquellos clientes que tenían un volumen elevado de llamadas internacionales. Sacrificar un cierto volumen de ingresos en llamadas nacionales a cambio de mitigar la adopción masiva de Skype permitía un cierto "control de daños colaterales", que ocurría al tiempo que el ADSL se consolidaba como una de las grandes fuentes de ingresos de la industria.

En conjunto, la erosión de márgenes provocada por la VoIP ha sido, por el momento, mucho más reducida que la que tuvo lugar en otras industrias con tecnologías de similar poder disruptivo: de hecho, la adopción de una tecnología con tanto potencial como la VoIP todavía puede calificarse de testimonial, en gran medida gracias a las "medidas paliativas" adoptadas. Sin embargo, un vistazo al panorama de la industria de las telecomunicaciones antes de la adopción de un servicio como Google Voice y otros similares ofrece un panorama desolador: con los servicios telefónicos digitales de nueva generación, que algunas compañías telefónicas como AT&T intentan detener como si se pudiera detener el avance del mar en una tormenta, los usuarios disponen de posibilidades jamás imaginadas en la telefonía: redirecciones sucesivas en función de múltiples criterios como la hora del día o el número que llama, transcripción de los mensajes de voz a correos electrónicos, manejo de números de distintos sitios como si fueran uno solo, y todo lo que la aplicación de la tecnología digital permite imaginar. Servicios que permiten imaginar, realmente, lo que deberían ser a día de hoy los servicios de telefonía si no estuviesen gestionados por una serie de fósiles llamados compañías telefónicas, que además hacen lo que hacen rematadamente mal: en prácticamente todos los países desarrollados las operadoras telefónicas son las protagonistas de la inmensa mayoría de las reclamaciones de los clientes a las oficinas de consumo.

Otro mercado interesantísimo que ha sentido los efectos de la disrupción en varias fases sucesivas es el de las enciclopedias. Un segmento de la industria editorial caracterizado por el dominio de un competidos durante más de doscientos años, Encyclopædia Britannica. La historia tiene su parte de ironía amarga: se inicia en los años ‘80 con la visita de Microsoft a este líder de mercado histórico con el fin de solicitar una licencia de sus contenidos para soporte CD-ROM. La respuesta de la compañía que había liderado el mercado mundial de enciclopedias a lo largo de los últimos doscientos años fue clara y contundente: NO. Los contenidos de su enciclopedia eran suyos, y la idea de empaquetarlos sobre un soporte como el CD-ROM sonaban pretenciosa o absurda, cuando no una amenaza. A los ojos de Britannica, la idea de digitalizar contenidos y ponerlos en CD-ROM sonaba a auténtica blasfemia: era algo que podía tener la potencialidad de dañar las venta de su línea de producto principal, una enciclopedia que costaba unos $250 producir, pero que tenía un precio de entre $1500 y $2200, dependiendo no de la información, que era invariablemente la misma, sino de la calidad de los materiales utilizados en su encuadernación, entre guáflex sintético y cuero verjurado de alto gramaje. La comisión media que un vendedor se llevaba por vender una enciclopedia estaba entre los $500 y los $600, lo que permite entender en muchos casos su inveterada persistencia en el proceso de venta.

Otro mercado interesantísimo que ha sentido los efectos de la disrupción en varias fases sucesivas es el de las enciclopedias. Un segmento de la industria editorial caracterizado por el dominio de un competidos durante más de doscientos años, Encyclopædia Britannica. La historia tiene su parte de ironía amarga: se inicia en los años ‘80 con la visita de Microsoft a este líder de mercado histórico con el fin de solicitar una licencia de sus contenidos para soporte CD-ROM. La respuesta de la compañía que había liderado el mercado mundial de enciclopedias a lo largo de los últimos doscientos años fue clara y contundente: NO. Los contenidos de su enciclopedia eran suyos, y la idea de empaquetarlos sobre un soporte como el CD-ROM sonaban pretenciosa o absurda, cuando no una amenaza. A los ojos de Britannica, la idea de digitalizar contenidos y ponerlos en CD-ROM sonaba a auténtica blasfemia: era algo que podía tener la potencialidad de dañar las venta de su línea de producto principal, una enciclopedia que costaba unos $250 producir, pero que tenía un precio de entre $1500 y $2200, dependiendo no de la información, que era invariablemente la misma, sino de la calidad de los materiales utilizados en su encuadernación, entre guáflex sintético y cuero verjurado de alto gramaje. La comisión media que un vendedor se llevaba por vender una enciclopedia estaba entre los $500 y los $600, lo que permite entender en muchos casos su inveterada persistencia en el proceso de venta.

Ante la negativa, Microsoft se dedicó a buscar otros candidatos. Lo encontró en la enciclopedia Funk-Wagnalls, propiedad de la conocida editorial Reader’s Digest: una modesta obra típica de hogares humildes, y que se vendía en supermercados. Tras licenciar de forma no exclusiva sus contenidos, Microsoft se planteó el reto de convertir aquella modesta enciclopedia en un producto diferente: adquirió a otra editorial, McMillan, los derechos de otras dos enciclopedias, la Collier’s y la New Merit Scholar, y llevó a cabo un importantísimo trabajo de documentación y enriquecimiento: el producto final fue un CD-ROM con unos treinta mil artículos, en el que bastaba con empezar a teclear una palabra para obtener sugerencias, y en el que una búsqueda llevaba a un conjunto de contenidos entre los que frecuentemente se hallaban fotografías, ilustraciones, mapas, diagramas, vídeos o infografías.

Como enciclopedia, Encarta no podía compararse con Britannica en términos de calidad, pero había logrado algo importantísimo: cambiar los atributos percibidos y valorados por el usuario. Mientras una búsqueda en Britannica suponía recorrer un montón de palabras sin sentido escritas en los lomos de los libros, pasar páginas hasta localizar la definición, y encontrarse finalmente con un texto y, solo con mucha suerte en tres de cada veinte casos con una única ilustración; la búsqueda en Encarta era una experiencia sencilla, cómoda, entretenida y que ofrecía una amplia gama de contenidos audiovisuales de todo tipo. Encarta, con un precio de $60, había desbancado a todo un líder histórico de mercado, perplejo al ver que algo que a sus ojos no era una enciclopedia (y en caso de serlo, era en su opinión muy mala), llevaba prácticamente a la quiebra a su respetadísimo, histórico y prestigioso producto estrella. El análisis de la compañía fue atribuir la popularidad de Encarta a su bajo precio, despreciarla, e intentar remarcar los atributos de calidad de su producto. Pero no funcionó. El precio era únicamente uno de los atributos, y no el más importante, a la hora de decidirse por una enciclopedia. En 1996, la compañía fue malvendida muy por debajo de su precio de mercado debido a sus dificultades financieras, y a pesar de la enorme popularidad de la marca, ha seguido una estrategia errática y muy poco brillante desde entonces.

Las sucesivas ediciones de Encarta fueron creciendo en popularidad y calidad, incorporando contenido y convirtiéndose en una línea de negocio interesante para Microsoft. Sin embargo, la llegada de Wikipedia en 2001 y su fortísimo crecimiento posterior en visitas y en número de artículos hicieron que Microsoft tuviese que tomar medidas drásticas: casi al mismo ritmo que Wikipedia crecía, Encarta disminuía sus ventas. El refuerzo de los contenidos de la web, los sucesivos recortes de precio - llegó a costar $29.95 en su última época - y su constante inclusión en ofertas con otros productos no lograron salvar la marca: de nuevo, como había ocurrido en el caso de Britannica, se interpretaba la gratuidad de Wikipedia como la fuente de su popularidad, cuando la realidad era diferente: el concepto de enciclopedia había vuelto a cambiar. Intentando enderezar la marcha de su producto, Microsoft llegó al punto, en Abril de 2005, de solicitar la colaboración de sus usuarios para actualizar y completar sus definiciones. Sin embargo, el sistema nunca funcionó: con el Encarta Feedback System, Microsoft imponía una supervisión editorial a las sugerencias de los usuarios para diferenciarse de aquellas "open-content encyclopedias" etiquetadas como poco fiables. Los usuarios se veían trabajando gratis para una Microsoft considerada una especie de encarnación del mal que, además, no tenía necesariamente que hacer el menor caso a sus sugerencias. Ante el no funcionamiento del sistema, Encarta siguió languideciendo: en su última edición, sus sesenta y cinco mil artículos no eran nada comparados con los más de 2.7 millones de la Wikipedia. Al final, Microsoft se dio cuenta del cambio de concepto, y decidió dar carpetazo al proyecto anunciando su cierre en marzo de 2009. ¿El mejor epitafio para el mismo? A las pocas horas de su anuncio, la noticia del cierre aparecía ya en la definición de Encarta… en Wikipedia.

La Wikipedia constituye un caso completamente inexplicable y paradójico para todo aquel que es incapaz de entender la economía de la información y el papel de la tecnología en el mundo actual. El profesor de mi hija, por ejemplo, tuerce el gesto cuando ve que sus alumnos recurren a Wikipedia, y se lo recrimina tildando la fuente de "poco rigurosa". El hecho patente y comprobado de que la Wikipedia sea, a día de hoy, la mejor, más completa y rigurosa enciclopedia del mundo resulta para muchas personas tan incomprensible, que están dispuestos directamente a negarlo, aunque se les pongan las pruebas delante de la nariz. En un artículo de la revista Nature, un grupo de especialistas revisaron detalladamente una muestra de entradas escogidas aleatoriamente de la Wikipedia y de la Encyclopædia Britannica, y encontraron una media de cuatro errores u omisiones por cada artículo de la Wikipedia, mientras que en la Britannica la media era de tres. En los ocho casos de errores encontrados considerados por los investigadores como "serios", hubo un empate: cuatro vinieron de cada una de las fuentes. Con estas cifras, la fiabilidad de la Wikipedia quedaba fuera de duda, dado que la diferencia no era estadísticamente significativa. Sin embargo, hay un factor más que se añade al estudio: las entradas en la Wikipedia son, como media, 2.6 veces más largas que en Britannica, lo que mejora el ratio de conversión texto/errores claramente en favor de la Wikipedia. Considerando que Britannica mantiene un consejo editorial de expertos que escriben y revisan los artículos, mientras que Wikipedia somos cualquiera de nosotros, el resultado es para echarse a pensar. Y no desde el punto de vista de que los editores de Britannica hagan mal su trabajo, sino de lo contrario: el trabajo de la inteligencia distribuida es completamente insuperable.

¿Ha probado Wikipedia? No, no me refiero a si ha buscado en ella: eso, perdóneme, no tiene el más mínimo mérito. Me refiero a si ha probado a editarla. Abandone un rato la lectura de este libro, y haga la prueba: diríjase a la Wikipedia en español - la Wikipedia en inglés está mucho más completa y puede que le resulta más complicado encontrar algo que decir. Ahora, busque un término del que usted considere que sabe bastante: puede ser una de sus aficiones, algo que maneje habitualmente en su entorno profesional... cualquier cosa de la que crea razonablemente saber más que la media de la población. No escoja un término polémico, la biografía de un líder político o religioso: esos son objeto de una protección especial. Cuando encuentre un tema, lea cuidadosamente la definición del término, no como para enterarse - hemos quedado en que de ese tema ya sabe mucho - sino como quien se lo leería corrigiendo un examen. Sea pejiguero, y localice desde un error tipográfico, que puede haberlos, hasta algún tema que le parezca que no está bien explicado, o en el que pueda aportar más sin recurrir a la copia de una segunda fuente.

Cuando localice un punto en el que hacer su aportación, hágala. Para ello, tendrá que crear una cuenta haciendo clic en uno de los vínculos de la esquina superior derecha, proporcionar una dirección de correo electrónico a la que tenga acceso - no se preocupe, no le van a inundar con spam - y validándola desde su bandeja de entrada. En un momentito, con su cuenta ya creada, haga clic en "Editar". Se encontrará con un lenguaje sumamente sencillo, en el que simplemente tiene que escribir y, si quiere que algún término de los que ha escrito vincule a su vez a otra página de definición del mismo en Wikipedia, tendrá que ponerlo entre dos pares de corchetes. No estropee ni rompa nada, no sea vándalo. Teclee su cambio, previsualícelo, y utilice el botón de grabar. Sienta lo que siente alguien cuando se convierte en AUTOR de una enciclopedia, cuando contribuye, aunque sea modestamente corrigiendo un error tipográfico, cuando aporta su grano de arena a la creación de una obra común. Exactamente así es como se construye Wikipedia: con las pequeñas aportaciones de miles de autores que tienen algo que decir sobre un tema concreto, y que quieren contribuir a una obra común. Sobre eso, simplemente unos mínimos sistemas de supervisión colectiva, una pirámide de editores que corrigen el ámbito de temas en los que se consideran expertos, y que revierten el posible daño causado a la obra con un simple clic.

Ahora, cada vez que vea en un informativo una de esas noticias que pretenden ridiculizar la Wikipedia poniendo de manifiesto sus errores, ya sabe lo que ha sucedido en realidad: uno de esos periodistas que no dejan que la realidad les estropee una buena noticia ha entrado en Wikipedia, ha introducido un cambio absurdo en ella, y ha hecho una captura de pantalla antes de que alguno de los editores de la categoría tuviesen tiempo de corregirlo. Cualquiera puede hacerlo, pero generalmente, la gran mayoría de los errores son corregidos con cierta velocidad por el sistema de editores. La Wikipedia, pese a quien pese, es la única enciclopedia en la que podemos consultar la biografía completamente actualizada de una persona. Sin ánimo de ser macabro, haga la prueba en cuanto oiga la noticia del fallecimiento de algún famoso: lo normal será que en cuanto llegue a la página en Wikipedia del finado, en ésta ya figure la fecha de su muerte. Más allá de la anécdota, Wikipedia es uno de los grandes éxitos de la sociedad colaborativa, aunque para quienes no participan en ella más que como usuarios, les pueda resultar complejo entender las motivaciones que llevan a una persona a dedicar parte de su tiempo a contribuir a ella.

Finalmente, un caso particularmente paradójico: el efecto de la disrupción sobre la industria del software. Aunque inicialmente, uno habría esperado un nivel de preparación mayor con respecto a este tipo de temas en los directivos de una industria tan propia del mundo tecnológico como la del software, resulta interesante constatar que no ha sido en absoluto así. El software ha sufrido el impacto de la disrupción de una manera tanto o más virulenta que otras industrias mucho más tradicionales, y ha reaccionado a la misma exactamente igual de mal.

Finalmente, un caso particularmente paradójico: el efecto de la disrupción sobre la industria del software. Aunque inicialmente, uno habría esperado un nivel de preparación mayor con respecto a este tipo de temas en los directivos de una industria tan propia del mundo tecnológico como la del software, resulta interesante constatar que no ha sido en absoluto así. El software ha sufrido el impacto de la disrupción de una manera tanto o más virulenta que otras industrias mucho más tradicionales, y ha reaccionado a la misma exactamente igual de mal.

Antes de Internet, los programas típicos instalados en un ordenador eran desarrollados por una empresa que, tras invertir un considerable esfuerzo, pasaba a compilar el código para hacerlo inaccesible al usuario o a posibles competidores, y lo vendía, generalmente metido en una caja de cartón envuelta en celofán, siguiendo un modelo muy parecido al de la industria discográfica. El comprador no era propietario de lo que había adquirido, sino que disfrutaba de una licencia de uso. Los costes de producción correspondían fundamentalmente a los salarios de los equipos de desarrollo, que trabajaban codo a codo en equipos situados habitualmente bajo un mismo techo, con el fin de facilitar la coordinación. Una vez desarrollado el producto, se sometía a pruebas, se corregían los errores o bugs Los errores en los programas se denominan "bugs" ("bichos") debido según algunas fuentes a lo habitual que resultaba, en los primeros ordenadores, que los errores se debieran a la acción de polillas que entraban atraídas por la luz y el calor de las válvulas y tubos de vacío., se pasaba a un departamento de control de calidad, y se lanzaba al mercado. Una vez puesto en el mercado, los usuarios se limitaban a su papel, el de usar el producto. La empresa, simplemente, vendía y proporcionaba soporte a los usuarios, y monitorizaba tanto las gráficas de ventas como las prestaciones de los productos de la competencia. Cuando las ventas se estancaban, es decir, cuando se había vendido el producto a la gran mayoría del público considerado objetivo, o bien cuando un competidor lanzaba un producto que amenazaba al nuestro, se procedía al lanzamiento de una nueva versión, con el fin de volver a dinamizar el mercado.

En este contexto, la aparición de un mensaje de un ingeniero de software finlandés en un foro de usuarios del sistema operativo Minix en 1983 en el que solicitaba colaboraciones desinteresadas para crear una versión de dicho sistema operativo capaz de correr en ordenadores personales sencillos pasó completamente desapercibida para las grandes compañías de software. El ingeniero de software se llamaba Linus Torvalds, y a partir de su primer y aparentemente inofensivo mensaje se generó todo un movimiento de colaboración que dio lugar a Linux, hoy uno de los grandes sistemas operativos existentes y que ha marcado la pauta para el desarrollo de muchos más. El proyecto de Linux y su evolución hasta convertirse en un sistema operativo completo, sólido, seguro y eficiente venía a demostrar el poder de la red para organizar tareas distribuidas: antes de Internet, la colaboración entre programadores de todo el mundo para un proyecto similar habría resultado completamente imposible. Pero mediante Internet, y con el uso de una pocas herramientas de coordinación sencillas, el proyecto no solamente era posible, sino que el nivel de eficiencia que alcanzaba podía superar en varios órdenes de magnitud las metodologías de desarrollo tradicionales utilizadas por las compañías de software: al incorporarse al proyecto una variedad más amplia de experiencias y de ojos capaces de supervisar cooperativamente el trabajo colectivo, el resultado evolucionaba más rápidamente y mostraba una capacidad de respuesta más rápida a los problemas. De repente, afloraba la evidencia: la mejor manera de construir software ya no era dentro de una gran corporación reuniendo a una serie de programadores para crear un código que después se ocultaba a los ojos del resto del mundo, sino organizándolo como proyecto abierto para que cualquier interesado en contribuir pudiese hacerlo. La superioridad del método fue expresada de manera magistral por Eric S. Raymond en su libro "La catedral y el bazar", con la frase "dado un número suficientemente elevado de ojos, todos los errores son superficiales": cuanto más público y disponible estuviese el código de una aplicación para pruebas, escrutinio y experimentación, más rápidamente serían descubiertos todos los errores en él.

En este contexto, la aparición de un mensaje de un ingeniero de software finlandés en un foro de usuarios del sistema operativo Minix en 1983 en el que solicitaba colaboraciones desinteresadas para crear una versión de dicho sistema operativo capaz de correr en ordenadores personales sencillos pasó completamente desapercibida para las grandes compañías de software. El ingeniero de software se llamaba Linus Torvalds, y a partir de su primer y aparentemente inofensivo mensaje se generó todo un movimiento de colaboración que dio lugar a Linux, hoy uno de los grandes sistemas operativos existentes y que ha marcado la pauta para el desarrollo de muchos más. El proyecto de Linux y su evolución hasta convertirse en un sistema operativo completo, sólido, seguro y eficiente venía a demostrar el poder de la red para organizar tareas distribuidas: antes de Internet, la colaboración entre programadores de todo el mundo para un proyecto similar habría resultado completamente imposible. Pero mediante Internet, y con el uso de una pocas herramientas de coordinación sencillas, el proyecto no solamente era posible, sino que el nivel de eficiencia que alcanzaba podía superar en varios órdenes de magnitud las metodologías de desarrollo tradicionales utilizadas por las compañías de software: al incorporarse al proyecto una variedad más amplia de experiencias y de ojos capaces de supervisar cooperativamente el trabajo colectivo, el resultado evolucionaba más rápidamente y mostraba una capacidad de respuesta más rápida a los problemas. De repente, afloraba la evidencia: la mejor manera de construir software ya no era dentro de una gran corporación reuniendo a una serie de programadores para crear un código que después se ocultaba a los ojos del resto del mundo, sino organizándolo como proyecto abierto para que cualquier interesado en contribuir pudiese hacerlo. La superioridad del método fue expresada de manera magistral por Eric S. Raymond en su libro "La catedral y el bazar", con la frase "dado un número suficientemente elevado de ojos, todos los errores son superficiales": cuanto más público y disponible estuviese el código de una aplicación para pruebas, escrutinio y experimentación, más rápidamente serían descubiertos todos los errores en él.

Algunas de las creaciones del software de código abierto, tales como el sistema operativo Linux, el motor de base de datos MySQL, el navegador Firefox o el servidor web Apache, son hoy en día líderes o competidores muy destacados en su segmento. El desarrollo mediante herramientas LAMP (Linux, Apache, MySQL y Perl/PHP/Python) representa una de las grandes tendencias para la creación de aplicaciones, y sin duda el conjunto de herramientas más demandado por el mercado de programadores. En la base del éxito del software de código abierto están las posibilidades de Internet de cara a posibilitar la coordinación entre múltiples agentes encargados de una tarea compleja, así como la no dependencia de ciclos comerciales: mientras una empresa de software convencional condiciona la siguiente versión de sus programas a factores como la penetración en el mercado o las reacciones de la competencia, las comunidades de desarrollo en código abierto optan por una mejora gradual y constante, lo que genera un ritmo de progreso superior.

El nuevo modelo supone una fuerte disrupción sobre el modelo tradicional: el código abierto convierte en complejo cobrar por licencias, dado que cualquiera puede en principio obtener el programa de manera gratuita. Sin embargo, el hecho de que el código se pueda obtener de manera gratuita no impide otros modelos de negocio: en muchos casos, el usuario está dispuesto a pagar una licencia a cambio de, por ejemplo, acceso a servicios de mantenimiento, funcionalidades que no se encuentran incorporadas en la versión básica, formación, adaptaciones, etc. El hecho de que empresas como Red Hat, que comercializa productos en código abierto, haya llegado a incorporarse al selecto club del Fortune 500 indica claramente que dedicarse al software de código abierto no es necesariamente algo incompatible con el negocio. Además, la constatación de la superioridad del código abierto como método de desarrollo ha llevado a muchas empresas a incorporarlo en un grado mayor o menor. Actualmente, empresas como IBM, Apple o Google recurren al código abierto para una gran mayoría de sus desarrollos, y obtienen gracias a ello un nivel de productividad de su investigación y desarrollo netamente superior. De hecho, resulta profundamente simplista considerar las aplicaciones de código abierto como el producto de un montón de locos con mucho tiempo libre que dedican parte de su jornada a trabajar de manera altruista: una gran cantidad de empresas contribuyen con dinero y horas hombre al desarrollo de productos de código abierto, y muchos programadores independientes obtienen sustanciosos beneficios del hecho de destinar esfuerzos a ello.

Como en tantos otros casos, el código abierto supone una fuerte disrupción en la industria del software, dado que impone modelos de negocio alternativos a los que las empresas tradicionales no desean adaptarse. Aquel que percibe la disrupción siempre piensa que vivía mejor antes de que ésta llegase, e intentará evitarla como si tal cosa fuera posible, como si fuese posible detener algo que ya no está en sus manos detener.

Para terminar este capítulo, vamos con una reflexión importante usando algunos de nuestros ejemplos: piense en la Encyclopædia Britannica. Su precio, como hemos comentado anteriormente, estaba entre los $1500 y los $2200 en función de su encuadernación. Su sustituta en el mercado, Encarta, costaba tan solo $60, mientras que la iniciativa que reemplazó (y eventualmente eliminó del mercado) a ésta, tenía un precio de cero dólares, era un producto gratuito. De $2200, a $60, y finalmente a cero dólares... ¿estamos hablando de un proceso de destrucción de valor debido al impacto de la tecnología? Piénselo bien: de la respuesta a esta pregunta depende en gran medida su nivel de aprovechamiento de este libro cuya lectura está comenzando. Si usted ve en ese proceso una destrucción neta de valor (y no es usted Jacqui Safra, propietario de Encyclopædia Britannica, o William H. Gates III, accionista de referencia de Microsoft), tenemos un problema. Porque si es usted una de esas dos personas o es accionista de alguna de esas dos empresas, puedo entenderlo: obviamente, usted ha visto como se destruía valor. Ha podido observar casi físicamente, como los títulos de propiedad de sus acciones entraban en un proceso de combustión espontánea y quedaban reducidos a cenizas, cómo los ambiciosos planes trazados para esos productos desaparecían víctimas de un cambio tecnológico. Pero... ¿dónde ha ido ese dinero? ¿Se ha convertido en humo? ¿Ha desaparecido? No, no es así. En estos casos, el dinero actúa siguiendo algo parecido al primer principio de la Termodinámica, el de la conservación de la energía: no se crea ni se destruye, solo cambia de forma o de lugar. En realidad, el valor se ha generado en los usuarios, que ahora disponen de una enciclopedia mejor, infinitamente más actualizada y completa, y además, de uso gratuito. El incremento de valor en los bolsillos de unos pocos accionistas se ha transformado en un incremento de valor en muchos millones de usuarios. No existe destrucción de valor, a lo sumo una migración del mismoEnormemente recomendable en ese sentido el libro "Value migration", de Adrian J. Slywotzky, un "clásico" publicado en 1995..

¿Podría alguien diferente del patético Steve Ballmer, el histriónico Director General de Microsoft, argumentar seriamente que el software libre provoca una fortísima generación de valor en empresas de todo el mundo, que gracias al mismo son capaces de obtener herramientas adecuadas, baratas, en permanente proceso de mejora y que pueden ser adaptadas y modificadas por los propios usuarios o por empresas de servicios? Afirmar, como hizo Ballmer, que el software libre "destruye riqueza y puestos de trabajo" no es más que carecer de la inteligencia suficiente como para ver que no todo ocurre a dos palmos de su nariz: el software libre destruye, efectivamente, "su" riqueza y los puestos de trabajo de "su" compañía (Microsoft ha despedido ya a varios miles de empleados, a pesar de tener más de treinta y siete mil millones de dólares en caja y enormes beneficios), pero genera mucha más riqueza en otros sitios en los que no existen las patentes ineficiencias que se producen en Microsoft.

No, la tecnología no destruye valor. Pero a lo largo de la historia de la Humanidad, hemos tenido constantes ejemplos de personas que afirmaban que así era. Si la tecnología destruyese valor, ahora seríamos infinitamente más pobres que en la época de la Revolución Industrial, y fíjese usted por donde, no es así. Por supuesto, en la Revolución Industrial pudimos ver cómo muchas empresas se iban a pique debido a las innovaciones tecnológicas que otras adoptaban. Las empresas de transporte de hielo se fueron a pique cuando la tecnología permitió tener una nevera en casa. Pero todas estas innovaciones terminaron, al cabo de muy poco tiempo, provocando una inmensa generación de valor que ha incrementado el nivel de vida medio de la mayoría de la Humanidad por un factor descomunal.

Los clichés son la manera en la que los seres humanos nos enfrentamos a razonamientos cuya aparente complejidad excede nuestro razonamiento o las ganas que tenemos de recurrir al mismo. La próxima vez que se enfrente a ese cliché que afirma irresponsablemente que la tecnología destruye valor, racionalícelo un poco: la tecnología genera sistemas más eficientes, y aniquila a los que no son capaces de adaptarse a esas ganancias de eficiencia.